Notas sobre Historia de la Compañía

La expulsión de los jesuitas de España (1767)

http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas/expulsion_espana/

La

Compañía de Jesús fue expulsada de España a principios de abril de

1767, entre la noche del 31 de marzo y la mañana del 2 de abril. Fue una

operación tan secreta, rápida y eficaz como la del extrañamiento de

los moriscos en 1609, o incluso más.

La

Compañía de Jesús fue expulsada de España a principios de abril de

1767, entre la noche del 31 de marzo y la mañana del 2 de abril. Fue una

operación tan secreta, rápida y eficaz como la del extrañamiento de

los moriscos en 1609, o incluso más.

La práctica totalidad de los historiadores están de

acuerdo en afirmar el carácter sorpresivo y drástico de la expulsión.

Pese a que corrían malos tiempos para la Compañía (recordemos que los

jesuitas fueron acusados de instigar la oleada de motines del año

anterior), nadie en su seno podía imaginar que iba a producirse tamaño

acontecimiento.

Los jesuitas eran conscientes del acoso que venían sufriendo, pero no tuvieron noticia alguna de la medida que Carlos III se disponía a tomar hasta el momento mismo de su aplicación. Aunque a lo largo del año el gobierno realizó una Pesquisa reservada

entre gran parte de los obispos españoles, no hubo filtraciones sobre

su contenido. Tampoco tuvieron ninguna noticia del decreto de expulsión,

dictaminado por el fiscal Campomanes y aprobado por una sala

reducidísima y previamente seleccionada de consejeros el 29 de enero de

1767. Ni de la ratificación real de dicho decreto el 20 de febrero

siguiente. Es curioso que no se filtrase ni un solo rumor de las altas

jerarquías al pueblo. Tampoco trascendió el contenido de un pliego

cerrado (impreso en la Imprenta Real, perfectamente incomunicada) que el

Conde de Aranda remitió a los jueces ordinarios y tribunales superiores

de todas las poblaciones en las que había establecimientos jesuitas

(más de 120), en el que se hallaban las instrucciones reservadas para la

expulsión, y que no podía ser abierto hasta la misma noche del primero

de abril.

Los jesuitas eran conscientes del acoso que venían sufriendo, pero no tuvieron noticia alguna de la medida que Carlos III se disponía a tomar hasta el momento mismo de su aplicación. Aunque a lo largo del año el gobierno realizó una Pesquisa reservada

entre gran parte de los obispos españoles, no hubo filtraciones sobre

su contenido. Tampoco tuvieron ninguna noticia del decreto de expulsión,

dictaminado por el fiscal Campomanes y aprobado por una sala

reducidísima y previamente seleccionada de consejeros el 29 de enero de

1767. Ni de la ratificación real de dicho decreto el 20 de febrero

siguiente. Es curioso que no se filtrase ni un solo rumor de las altas

jerarquías al pueblo. Tampoco trascendió el contenido de un pliego

cerrado (impreso en la Imprenta Real, perfectamente incomunicada) que el

Conde de Aranda remitió a los jueces ordinarios y tribunales superiores

de todas las poblaciones en las que había establecimientos jesuitas

(más de 120), en el que se hallaban las instrucciones reservadas para la

expulsión, y que no podía ser abierto hasta la misma noche del primero

de abril.

El secreto estaba motivado por la intención de

paralizar cualquier maniobra de protesta por parte de los numerosos

simpatizantes de la Compañía, sobre todo, dentro del estamento

nobiliario y de las clases populares. También se quería evitar que los

jesuitas pudiesen huir, enajenar sus bienes, deshacerse de sus archivos y

de sus papeles comprometedores, puesto que las órdenes reales incluían

la confiscación de los bienes, lo que se conoce como las

«temporalidades» de la Compañía.

La noche del 31 de marzo en Madrid, y al amanecer del

2 de abril en el resto de España, todas las casas jesuitas fueron

clausuradas y sus miembros incomunicados. Según relatan las crónicas de

la época, la operación fue perfecta. Ello explica la sorpresa y el miedo

que sintieron los jesuitas (como manifestaba en sus escritos el padre

Isla), en especial los jóvenes novicios.

Las medidas se llevaron a cabo en toda España del

mismo modo, siguiendo instrucciones minuciosamente precisas. Los

comisarios, asistidos por notarios y testigos, ordenaron reunir a todos

los miembros de las comunidades en las salas capitulares. Allí

procedieron a pasar lista a los concurrentes, y tras comprobar la

presencia de los censados, mandaron a los notarios que procediesen a la

lectura del real decreto de extrañamiento.

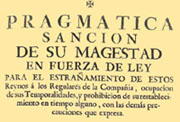

El contenido de la Pragmática no aclara los motivos por los cuales Carlos III

decidió decretar la expulsión. El texto es premeditadamente poco

preciso. El monarca justificaba la medida afirmando que la adoptaba «por

gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido

de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos, y

otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo; usando

de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en

mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona...».

El contenido de la Pragmática no aclara los motivos por los cuales Carlos III

decidió decretar la expulsión. El texto es premeditadamente poco

preciso. El monarca justificaba la medida afirmando que la adoptaba «por

gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido

de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos, y

otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo; usando

de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en

mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona...».

Pese a la imprecisión, el decreto parece acusar a los

jesuitas de perturbar el orden público, de manera que aparecen

condenados como enemigos políticos. El primer artículo refuerza esta

idea cuando el monarca tranquiliza al resto de órdenes religiosas, en

las que pone su confianza, y muestra su satisfacción y aprecio por su

fidelidad, su doctrina, su observancia de las reglas y, sobre todo, por

su abstracción de los negocios de gobierno.

Por el contrario, el edicto dejó bien claro cuál iba a

ser el destino de los expulsos, y qué iba a ocurrir con sus bienes y

temporalidades (artículos 3-12). En lo que respecta al patrimonio,

apuntaba que todos los bienes pasarían a manos del Estado para ser

dedicados a obras pías (dotación de parroquias pobres, fundación de

seminarios conciliares, creación de casas de misericordia), de acuerdo

con el parecer de los respectivos obispos.

Por

otra parte, en cuanto a los jesuitas, el articulado es en general

bastante severo. Pese a ello, contiene algunas concesiones de orden

humanitario, algo que no había ocurrido en Portugal o Francia. Entre

ellas destaca el hecho de que una parte de las temporalidades

confiscadas sería dedicada a componer pensiones individuales que los

expulsos recibirían de modo vitalicio para su manutención. Esta porción

sería de 100 pesos anuales para los sacerdotes y de 90 para los

coadjutores. El gobierno decidió no pasar estipendio alguno ni a los

novicios ni a los estudiantes con la intención de que decidiesen dejar

la Compañía y abjurar de su jesuitismo, de modo que pudiesen permanecer

en España. En el exilio no percibirían un solo peso hasta que se

ordenasen sacerdotes. Las pensiones habrían de ser entregadas en dos

pagas semestrales, por medio del Banco del Giro, a través del embajador

español en Roma.

Por

otra parte, en cuanto a los jesuitas, el articulado es en general

bastante severo. Pese a ello, contiene algunas concesiones de orden

humanitario, algo que no había ocurrido en Portugal o Francia. Entre

ellas destaca el hecho de que una parte de las temporalidades

confiscadas sería dedicada a componer pensiones individuales que los

expulsos recibirían de modo vitalicio para su manutención. Esta porción

sería de 100 pesos anuales para los sacerdotes y de 90 para los

coadjutores. El gobierno decidió no pasar estipendio alguno ni a los

novicios ni a los estudiantes con la intención de que decidiesen dejar

la Compañía y abjurar de su jesuitismo, de modo que pudiesen permanecer

en España. En el exilio no percibirían un solo peso hasta que se

ordenasen sacerdotes. Las pensiones habrían de ser entregadas en dos

pagas semestrales, por medio del Banco del Giro, a través del embajador

español en Roma.

El resto del articulado (13-19) hacía referencia

explícita a la cuestión que más inquietaba a la Monarquía, una vez

expulsada la Compañía: el deseo de borrar su memoria. Y para conseguir

tal pretensión, acallar la voz de los simpatizantes y eliminar todo tipo

de objeción pública al decreto, Carlos III fijó duros castigos que

serían aplicables a cuantos mantuviesen correspondencia con los

jesuitas, y a todos los que hablasen o escribiesen públicamente contra

la decisión real o sobre la Compañía (a favor o en contra).

Volviendo a la cuestión de las instrucciones de los

comisionados, éstas preveían con detalle todas las medidas que habían de

adoptar para acometer con éxito el desalojo. Y según dichas directrices

pasaron a la acción.

Tras conocer la misión que tenían que llevar a cabo,

los comisarios se dirigieron hacia los diferentes establecimientos

jesuitas. Una vez allí, irrumpieron en sus dependencias y ordenaron a

los superiores que convocasen a todos los moradores de las casas en las

salas capitulares. Después, ordenaron a los notarios que diesen lectura

del decreto de expulsión. Tras dicho acto, tomaron las medidas oportunas

para conseguir controlar las casas. Acto seguido, comprobaron los

nombres de los concurrentes, para comprobar si había algún jesuita

ausente. Luego, procedieron a requisar los caudales y a inventariar los

diferentes bienes. A continuación, dispusieron los medios necesarios

para el traslado de los jesuitas a las distintas «cajas» o puertos de

embarque, y antes de que hubiesen transcurrido 24 horas desde el momento

de la presentación del decreto, las diferentes comitivas partieron. Los

jesuitas de la Provincia de Castilla fueron a Santiago de Compostela;

los de Aragón a Salou; los de Toledo a Cartagena; y por último, los de

Andalucía fueron dirigidos hasta el Puerto de Santa María. La tropa los

acompañó durante el trayecto. En las ciudades por las que pasaron, las

autoridades civiles se encargaron de mantener el orden y de evitar

cualquier manifestación popular en contra del extrañamiento. La

incomunicación de los jesuitas a lo largo del viaje fue total.

Únicamente quedaron en España los procuradores de las diferentes casas

de la Compañía, a fin de finalizar los inventarios ante los agentes del

fisco. Una vez acabada esta labor, partieron inmediatamente al exilio.

Al

no ser suficientes los barcos españoles para trasladar a los expulsos,

el gobierno se vio obligado a contratar naves extranjeras. Todos los

barcos fueron acondicionados para el viaje, habilitándose en ellos

lugares para dormir y hornillos para preparar las comidas.

Al

no ser suficientes los barcos españoles para trasladar a los expulsos,

el gobierno se vio obligado a contratar naves extranjeras. Todos los

barcos fueron acondicionados para el viaje, habilitándose en ellos

lugares para dormir y hornillos para preparar las comidas.

A pesar de que los historiadores han trazado

paralelismos más o menos trágicos entre las expulsiones de los moriscos y

de los jesuitas, hay diferencias considerables entre ambas. La de los

jesuitas no fue un hecho celebrado indiscriminadamente por todos los

españoles. Un amplio sector del pueblo (las capas más bajas) lamentó el

suceso, porque eran conscientes de que no había motivos religiosos para

llevar a cabo la expulsión. Además, Carlos III trató con bastante

respeto a sus enemigos políticos; les dio pensiones vitalicias, aunque

la inflación las hiciera poco valiosas. Asimismo, permitió a los

jesuitas llevarse sus efectos personales y el dinero que tuvieran

(aunque la premura con que se efectuó la operación hizo que los jesuitas

casi no pudiesen coger siquiera lo imprescindible). No les permitió, en

cambio, llevar libros.

Pese a que se vivieron escenas no exentas de

dramatismo, durante el trayecto terrestre los jesuitas no sufrieron ni

perpetraron actos violentos. Los profesos salieron desde el primer

momento, por solidaridad. Partieron incluso jesuitas muy ancianos, de

salud muy quebrantada (como el padre Isla o el padre Idiáquez). También

marcharon profesos muy próximos a la nobleza, como los hermanos

Pignatelli. No obstante, la cohesión del grupo fue perdiéndose

progresivamente durante la estancia en Córcega, sobre todo ante unas

condiciones que se asemejaban a las de un campo de concentración.

Carlos

III actuó en un plan de plena legalidad, tirando de la regalía de

derecho, ante la inexorable amenaza jesuita sobre las tierras españolas.

El Rey actuó sin contar con el permiso de Clemente XIII.

Sí tuvo la delicadeza de avisar al pontífice de la decisión tomada,

inmediatamente después de ejecutarla. El monarca se cuidó mucho de

indicarle que los exiliaba a los Estados Pontificios. Tampoco lo sabían

los jesuitas. Clemente XIII respondió diplomáticamente, y fue muy poco

piadoso ante quienes habían sido durante siglos sus más acérrimos

defensores (recordemos el cuarto voto). Ahora bien, cuando el Papa supo

que los expulsos iban a los Estados Pontificios contestó con dureza a

Carlos III mediante una bula (con la frase de César al morir a manos de

Bruto), diciendo que no los iba a recibir en sus territorios.

Carlos

III actuó en un plan de plena legalidad, tirando de la regalía de

derecho, ante la inexorable amenaza jesuita sobre las tierras españolas.

El Rey actuó sin contar con el permiso de Clemente XIII.

Sí tuvo la delicadeza de avisar al pontífice de la decisión tomada,

inmediatamente después de ejecutarla. El monarca se cuidó mucho de

indicarle que los exiliaba a los Estados Pontificios. Tampoco lo sabían

los jesuitas. Clemente XIII respondió diplomáticamente, y fue muy poco

piadoso ante quienes habían sido durante siglos sus más acérrimos

defensores (recordemos el cuarto voto). Ahora bien, cuando el Papa supo

que los expulsos iban a los Estados Pontificios contestó con dureza a

Carlos III mediante una bula (con la frase de César al morir a manos de

Bruto), diciendo que no los iba a recibir en sus territorios.

Cuando los expulsos llegaron a Civitavecchia,

esperando ser recibidos con los brazos abiertos, vieron cómo eran

recibidos por los cañones del Papa, negándoles la entrada. El Papa

arguyó argumentos razonables, pero de corte materialista: los Estados

Pontificios atravesaban momentos de aguda carestía, y no podían soportar

la presencia de los jesuitas. Temía alteraciones de orden público. El

Papa también estaba harto de los jesuitas portugueses y franceses que

malvivían a expensas del erario pontificio.

A pesar de que esta negativa trastornó seriamente a

la diplomacia española, ésta actuó raudamente para encontrar un lugar

donde dejarlos. Grimaldi planteó dejarlos por la fuerza en los Estados

Pontificios. Pero el Rey se negó. Entonces, se planteó la posibilidad de

descargar a los jesuitas en la isla de Elba. Pero apareció la opción de

dejarlos en la isla de Córcega. En ella había un ambiente de gran

tensión. Córcega pertenecía a la soberanía de la República de Génova, y

se había levantado por la independencia, encabezada por el rebelde

Paoli, que respondía a las características del despotismo ilustrado.

Francia apoyaba a Génova, que no tenía fuerzas suficientes para hacer

frente al levantamiento. En todas las ciudades porteñas de Córcega había

una guarnición francesa. Por lo tanto, la situación era una especie de

polvorín, pues el interior de la isla ya estaba dominado por los

rebeldes.

La diplomacia española tenía que pactar con Francia,

con Génova o con Paoli si Génova se negaba a admitirlos (lo que

enfrentaría a los españoles con el rey francés).

Entre

los jesuitas comenzó a extenderse la desesperación tras el fracaso del

desembarco en Civitavecchia. Además, los patronos de los barcos sólo

habían sido contratados para el viaje al citado puerto, y tenían

compromisos comerciales posteriores. Muchos jesuitas pasaron a otros

barcos, en los que se hacinaron aún más. Marcharon finalmente hacia

Córcega. Llegaron a Bastia, donde las tropas francesas les impidieron el

desembarco. Los barcos estuvieron rodeando la costa corsa durante

varios meses, afrontando el calor del verano y las frecuentes tormentas.

Entre

los jesuitas comenzó a extenderse la desesperación tras el fracaso del

desembarco en Civitavecchia. Además, los patronos de los barcos sólo

habían sido contratados para el viaje al citado puerto, y tenían

compromisos comerciales posteriores. Muchos jesuitas pasaron a otros

barcos, en los que se hacinaron aún más. Marcharon finalmente hacia

Córcega. Llegaron a Bastia, donde las tropas francesas les impidieron el

desembarco. Los barcos estuvieron rodeando la costa corsa durante

varios meses, afrontando el calor del verano y las frecuentes tormentas.

Una vez llegaron a buen puerto las negociaciones, los

jesuitas pudieron desembarcar en los distintos «presidios» de Córcega,

hecho que se produjo entre julio y septiembre de 1767. Allí pasaron poco

más de un año, en unas condiciones lamentables. Entre octubre y

noviembre de 1768 fueron expulsados por los franceses, siendo llevados

de nuevo hacia Italia. Aunque la situación era dramática, renovaron sus

esperanzas ante la posibilidad de recalar finalmente en Roma.

Sin embargo, las conversaciones entre Carlos III y

Clemente XIII se agriaron. Tras duras discusiones, el Papa accedió a que

desembarcaran en Italia. Allí, los jesuitas se desperdigaron por

poblaciones como Bolonia, Ravena, Forli o Ferrara. En estas legaciones

vivieron hasta 1773-1774. No obstante, aún les quedaba por vivir un

último y atroz varapalo. A la muerte de Clemente XIII le sucedió en el

solio pontificio Clemente XIV, un declarado antijesuita. El nuevo pontífice firmó la extinción canónica de la Compañía de Jesús.

Los jesuitas españoles, sobre todo los más cultos, al

dejar de existir la Compañía, se trasladaron a Roma y en la Ciudad

Eterna encontraron trabajo como empleados de los obispos o como

preceptores de los hijos de los miembros de la nobleza. Su aportación a

la cultura italiana fue muy importante y los italianos se beneficiaron

de sus altísimos conocimientos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario